Andrea Pubusa

Ho approfittato dei giorni di clausura per mandare all’editore Arkadia un mio volumetto su Giommaria Angioy, che andrà in libreria in autunno. Ho così avuto modo, grazie anche ai preziosi consigli di Luciano Carta, di approfondire lo studio sulla “Sarda rivoluzione“, che avevo iniziato in occasione del mio saggio su Palabanda - la Rivoltà del 1812 - Fatti e protagonisti di un movimeno che ha scosso la Sardegna, Arkadia, 2019.

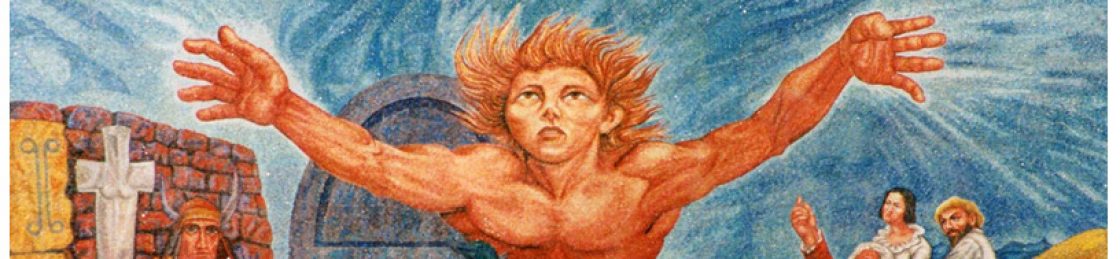

La repressione di Palabanda fu l’atto finale del ventennio rivoluzionario sardo (1793-1813). Lo si è voluto far passare per una congiura o, nella versione positiva, per una rivolta, in realtà fu un regolamento di conti sanguinario e finale dei Savoia e dei ceti reazionari sardi contro quel ch’era rimasto dei movimenti degli anni precedenti. Il club capeggiato dall’Avv. Salvatore Cadeddu, già prima voce dello stamento reale, con al seguito personaggi di primo piano delle lotte del ventennio precedente, come Raimondo Sorgia, era ormai il nucleo resistente che conservava la memoria storica di quanto era accaduto negli annni precedenti. Erano testimoni dei tradimenti dei sardi, in primis degli avvocati Vincenzo Cabras e del genero Efisio Luigi Pintor, e dello strappo politico e istituzionale del governo contro il movimento antifeudale guidato da Giommaria Angioy. I cento giorni dell’Alternos in quella straordinaria primavera del 1796 costituisce il culmine del movimento ed è nel fuoco di quelle giornate che Giommaria e il gruppo d’intellettuali che gli stavano attorno mette a punto e cerca di dare attttuazione alla sua piattaforma. In quei giorni drammatici si consumò la frattura fra gli angioyani e quei cosiddetti “novatori”, che a Cagliari erano guidati da Cabras e Pintor. Costoro, che dettavano la linea negli stamenti, secondo una corrente storiografica fecero un passo indietro rispetto al 1794, ma, in realtà fu Angioy a fare uno scatto in avanti. Lo scommiato del 28 aprile del 1794, si basava sulle 5 domande al re; si chiedeva la privativa nell’isola degli impieghi per i sardi, ma sul tema cruciale del feudalesimo si invitava più cautamente alla moderazione degli abusi e delle cattive consuetudini (moderare sa prepotentzia, sos abusos e sos malos usos), mentre Angioy del 1796 rivendicava la soppressione del sistema feudale. Sembra una differenza di poco conto, una sottigliezza, ma fra le due posizioni c’è la distanza che passa fra l’Antico regime e il nuovo mondo della rivoluzione francese e americana.

Ecco perché la scelta de Sa die ha generato e genera dubbi e perplessità in personaggi non certo sospetti di tiepido-sardismo, come Michele Columbu, che il 28 aprile del 1996 pubblicò su l’Unione sarda un articolo dal titolo significativo “Sa die de sa Sardigna. Ma quale orgoglio dei sardi!” (v. sotto). Semmai sa die per noi dovrebbe essere il 28 febbraio in ricordo della conquista dello Statuto speciale, nel contesto della neonata Repubblica e della Costituzione democratica.

In fondo Angioy nel giugno del 1796, al suo rientro a Cagliari, a conclusione della sua missione come Alternos nel Capo di Sopra, non chiedeva l’indipendenza, piuttosto metteva in discussione il despotismo sabaudo, voleva rendere il Regnum Sardiniae, come prevedevano le leggi fondamentali fondative, una “monarchia integralmente costituzionale” col potere legislativo in capo alle Cortes sarde (stamenti in seduta comune) e quello esecutivo in capo al Re e al viceré suo rappresentante nella capitale Cagliari.

Si dice che Angioy non ha scritto, ma non è vero. Ha scritto poco, ma ha lasciato più tracce. Anzitutto nella sua attività imprenditoriale (coltivzione del cotone a Terramaini e fabbrica di berrette) sul modello della nascente borghesia francese e inglese, e poi nel programma elaborato alla fine del 1795 e nella primavera del 1796 durante la missione come Alternos nel Capo di Sopra. Quel progetto si desume dagli Strumenti di unione fra le comunità del Logudoro e nell’Achille della sarda Liberazione piattaforma in punti del movimento angioyano, di cui si cerca un padre, mentre ne aveva tanti, essendo il risultato della riflessione di quel gruppo di intellettuali di alto profilo che stavano intorno all’Alternos, professori universitarai come Michele Obino e Domenico Pinna, avvocati come Gioachino Mundula, Gavino Fadda e uno stuolo di parrocci, veri e propri teologi della liberazione dai feudi, come Muroni, Sanna Corda, Bologna, Arangonez e tanti altri. In quel manifesto si dice che i feudi sono illegittimi perché introdotti in violazione del diritto delle genti, eteroimposti, mai deliberati dalle Cortes sarde. Lì si afferma ancora che il Regnum Sardiniae, è divers da tutti gli altri perché si fonda su trattati internazionali e su leggi fondamentali indisponibili ai re sabaudi, che delineano una “monarchia integralmente costtuzionale”. Spetta alle Cortes - secondo quanto Angioy scriverà, riassumendo il suo pensiero, nel suo schizzo per una storia della Sardegna qualche anno dopo a Parigi (1802) – la legittima rappresentanza della Nazione sarda. Spetta alle Cortes, il Parlamento, la restaurazione dei diritti dei sardi nei confronti del sovrano, eliminando le erosioni e gli abusi sedimentati negli anni. La trattativa col sovrano, che Angioy propone agli stamenti il 9 giugno 1976 da Oristano, dev’essere da pari a pari, perché secondo Angioy le leggi fondamentali “resero la monarchia sarda strettamente costituzionale”. Occorreva pertanto rinnovare la “convenzione pubblica solenne” a suo tempo fatta “fra la nazione col sovrano” e questa non può che essere frutto di una patto da pari a pari fra i contraenti. D’altronde, secondo Angioy, “in forza delle leggi fondamentali della Sardegna che la resero propriamente e in tutto il rigore costituzionale, il re non poteva tassare o mettere imposte sovra le terre”, erano le Cortes (il parlamento risultante dalla riunione congiunta degli stamenti) a stabilire il “donativo reale” come “liberalità della nazione”. Dunque, a maggior ragione, non potevano avere potere impositivo i feudatari, il cui sistema era, quindi, lo strumento incostituzionale “delle oppressioni, vessazioni ed angarie”, lamentate dai vassalli.

Ora, se compariamo questa posizione con le altre emerse nel corso del c.d. triennio rivoluzionario, si colgono agevolmente la differenze. L’alleanza del ‘93 è ancora per i feudi e i privilegi e per la divisione in ceti. L’istituzione stamentaria non è in discussione. Le Cinque domande sono la piattaforma di questa vera e propria Union sacré e propongono di mantenere il sistema feudale come parte non secondaria delle leggi fondamentali del regno e di confermare gli stamenti cetuali, con la domanda di ripristino della cadenza decennale per la convocazione delle Corti. Certamente il richiamo alle leggi fondamentali del Regno reca in sé un’aspirazione autonomistica verso la Dominante piemontese e verso la Corona, secondo quanto sancito nei Trattati, che hanno scandito la nascita e la vita del Regno di Sardegna. C’è una rivendicazione autonomistica anche nella rivendicazione di privativa degli impieghi per i sardi, ma a ben vedere si tratta delle aspirazioni delle classi privilegiate, con rigida esclusione dele rivendicazioni dei ceti popolari delle città (la sanculotteria sarda) e dei movimenti antifeudali sopratutto del Capo di Sopra. E’ una rivendicazione di apparati e di ceti privilegiati.

Il 28 aprile con lo scommiato dei piemontesi, a ben vedere fu una vittoria popolare sul campo, ma non nella direzione e nella gestione, che era egemonizzata dai ceti professionali avvocatizi moderati favorevoli al temperamento degli abusi dei barones, ma non alla soppressione del sistema feudale.

La sconfitta di Angioy è frutto dell’alleanza di questi ceti con i feudatari e con l’alto clero. Il “triennio rivoluzionario” (1793-96) si chiude così con una dura sconfitta del movimento antifeudale e una reppressione sanguinaria e terroristica contro i democratici. Bombardamento di Bono, impiccagione di molti dirigenti antifeudali dall’avv. Gavino Fadda al giovane medico Gaspare Sini. Molti (Angioy, Mundula e altri) si salvarono con l’esilio, ma il gruppo dirigente di una Sardegna nuova fu spazzato via. Il decennio rivoluzionario (1793/1803) vede l’assalto e il bombardamento di Thiesi e si è chiuso con l’atroce ammazzamento in Sassari di Cilloco e a S. Teresa di Sanna Corda nella feroce repressione del tentativo di instaurazione della Repubblica sarda (1802), mentre il ventennio rivoluzionario (1812-13) si è concluso con le esecuzioni dell’Avv. Salvatore Cadeddu, del conciatore Raimondo Sorgia e del sarto Giovanni Putzolu e le pesanti condanne degli aderenti al club di Palabanda.

E’ questo bagno di sangue democratico che rende molti scettici sulla ricorrenza del 28 aprile. Ma, per evitare ulteriori divisioni, è bene vedere l’aspetto positivo dei moti dell’aprile del 1794, che è enorme. Furono gloriose giornate di lotta popolare dei sardi; il fatto ch’esse furono indirizzate dalla dirigenza stamentaria verso compromessi poco dignitosi non sminuisce il loro valore. Perfino il viceré fu fatto prigioniero e espulso dalla Sardegna con tutti i piemontesi. Un fatto eccezionale. Possiamo assumerla a giornata dei sardi, badando al carattere popolare dell’insurrezione, prescindendo dagli sbocchi generali decisi da gruppi dirigenti sardi contro il popolo sardo e gli interessi della Sardegna.

Occorre poi riprendere a scavare sul movimento angioyano e sull’elaborazione costituzionale che aveva messo in campo, seppure in un mondo del tutto diverso da quello odierno, per trarne ispirazione per una ipotesi di Statuto speciale di stampo federale, molto diverso da quello vigente. Qui si può trovare una congiunzione ideale fra la lotta di Angioy, giù giù lungo l’Ottocento e la prima metà del Novecento, fino a quella per la Repubbica e la Costituzione; in fondo sono entrambe battaglie importanti per la libertà. Ha ragione Tonino Dessì quando, nell’articolo che precede, dice che, senza la congiunzione fra il 25 e il 28 aprile, si finisce per sminuire e rendere inproduttivo oggi quel grande patrimonio di lotta popolare e di elaborazione teorica che culminò nel movimento popolare e antifeudale di fine ‘700 e che si riassume nella figura di Giommaria. E si limita qualunque elaborazione per mmodificare in meglio il quadro istituzionale vigente.

Ecco ora l’articolo di Michele Columbu, pubblicato nell’Unione Sarda del 28 aprile 1996.

A proposito de “Sa die de sa Sardigna”

MA QUALE ORGOGLIO DEI SARDI!

di Michele Columbu

E ora, dopo il 25 aprile, facciamoci Sa die de sa Sardigna. Poi il 1 Maggio, festa del lavoro, affronteremo la grande sagra di S. Efisio. Ma non confondiamo i giorni: il 25 Aprile, si sa, ricorda la Resistenza e vuole ribadire il nostro impegno di non incorrere in un’altra dittatura – la raccomandazione sempre utile e mai fuori luogo – e la festa cagliaritana del 1 Maggio ci ricorda il sacrificio del cristiano Efisio, che ebbe fede nella croce fino alla morte. Chi ha fede e carattere non torna indietro. Come gli antichi sardi: Solu in za morte zédere. Chissà. Ma ecco che le tre ricorrenze hanno in comune che sono ammonimenti, esortazioni alla fermezza e alla generosità. Anche il 28 Aprile infatti, poiché si riferisce ai tumulti di Cagliari del 1794, va ricordato a titolo d’onore e d’orgoglio del popolo sardo. Quei tumulti, oltretutto, furono la premessa dei moti antifeudali che seguirono in quegli anni. Almeno così si dice a Cagliari, dove le notizie dalla Sardegna arrivano lentamente, ma questo vanto di avere cominciato i “moti” non andate a declamarlo ad Ossi, a Sennori, a Sorso, a Nulvi, a Osilo eccetera, dove i vassalli, già nel 1973, prendevano a calci i dragoni del duca dell’Asinara e si rifiutavano di pagare i tributi. Quell’anno ’93 nel Golfo degli Angeli si sparava contro i francesi della rivoluzione – pochissimo per la verità – e si difendeva la buia monarchia dei Savoia.

Il medesimo popolo eroico che il 28 aprile allontanò per un trimestre i funzionari piemontesi, con famiglia o no, l’anno prima aveva mutilato sessanta cadaveri di francesi che si erano scontrati e uccisi tra loro durante un temporale notturno al Poetto. S’intende che questo non toglie niente alla virtù dei nostri avi, perché il popolo siamo così: quando di tagliano testicoli eccetera si tagliano testicoli, e quando si scacciano i piemontesi , la cui “albagia e la sprezzante invadenza” (Carta Raspi, storia della Sardegna) erano insopportabili, allora si cacciano via i piemontesi. Circa la pratica poi di castrare i nemici morti, nessuno si scandalizzi prima di considerare che il re Davide era un campione nel collezionare prepuzi di filistei. Io sono certamente persuaso, come il Foscolo, che le urne dei forti accendono il forte animo a egregie cose. Se poi si scoprisse che i forti della nostra memoria – Amsicora, o Mariano IV, o i patrioti di Cagliari – furono deboli, bè, io non gli toglierei il saluto per questo. Il mio scarso entusiasmo per la istituzione de Sa die de sa Sardigna non è dovuta al fatto che la scelta del 28 aprile è poco felice, ma piuttosto perché non amo le riesumazioni fredde e poco chiare. Altrimenti non starei a rompere inutilmente le scatole. Non mi piace, neppure turisticamente, che la Sardegna resti sola e unica in Italia con una sua Die, ne mi piacerebbe che le altre regioni seguissero il suo esempio. Ho anche paura di una facile e canzonatoria proliferazione in casa nostra: sa Die de su Logudoro, de sa Trexenta, de sa Baronia o, peggio, de Norbello, de Ollolai, de Arbus. Con odiosa franchezza, per concludere dirò che Sa Die de sa Sardigna a me pare un surrogato di qualcosa che la Regione non ha fatto e non fa, una maschera e un imbroglio per nascondere altre inadempienze.

0 commenti

Non ci sono ancora commenti. Lascia il tuo commento riempendo il form sottostante.

Lascia un commento