LAVORO E DIRITTI

a cura di www.rassegna.it

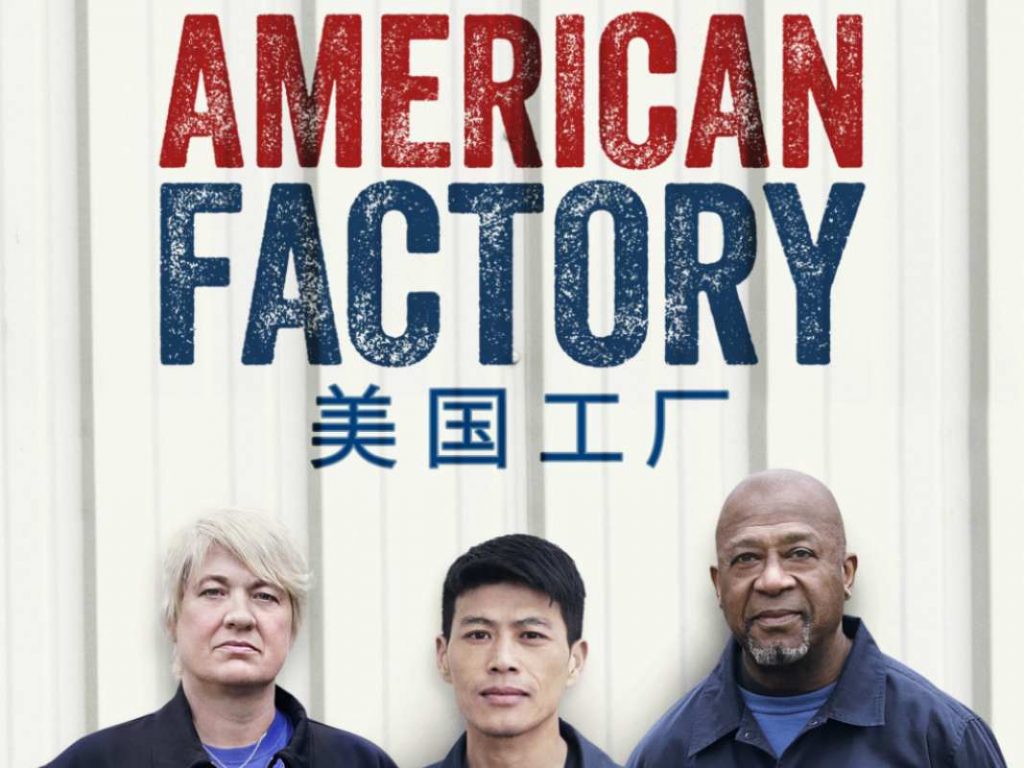

La settima arte, per guardare in faccia le ombre del presente. Non solo Parasite di Bong Joon-ho, il miglior documentario è American Factory di Steven Bognar e Julia Reichert: la storia della General Motors in Ohio, che viene acquistata dai cinesi con una riduzione di stipendi e diritti.

di Emanuele Di Nicola

Non solo Parasite. Dopo la notte degli Oscar, che ha visto la vittoria del film coreano di Bong Joon-ho, già primo al botteghino italiano, a mente fredda si può analizzare l’elenco di tutti i vincitori. Scoprendo una peculiarità: c’è anche una fabbrica che ha vinto l’Oscar. È quella al centro di American Factory, premiato come miglior documentario. Il film diretto da Steven Bognar e Julia Reichert è il primo titolo della Higher Ground Productions, la casa di produzione di Michelle e Barack Obama. In Italia è disponibile su Netflix, con il titolo Made in Usa - Una fabbrica in Ohio, traduzione più generica che azzera un’importante sfumatura dell’originale.

l film racconta la storia dello stabilimento della General Motors di Moraine (Dayton, Ohio): una fabbrica storica e radicata sul territorio, che sotto i colpi della crisi economica inizia una parabola discendente. A fronte del calo degli ordini e delle entrate, che determinano l’impossibilità di mantenere i livelli occupazionali, nel 2016 la proprietà dichiara fallimento. Sembra la dinamica classica di una chiusura aziendale, con circa duemila operai che perdono il posto, quando accade qualcosa: il gruppo cinese Fuyao guidato dal presidente Cao Dewang decide di acquistare lo stabilimento. La fabbrica riparte con il nome di Fuyao Glass America e produce vetro per automobili: i lavoratori americani vengono riassunti, per lavorare nello stabilimento insieme ai colleghi cinesi.

È qui che si forma gradualmente la sostanza del documentario. I registi Bognar e Reichert entrano nella fabbrica, dialogano con le persone, le interpellano e lasciano parlare, realizzano un’inchiesta. Ciò che emerge è subito spiazzante: la Fuyao Glass America ha riassunto gli americani con stipendi minori, più ore di lavoro e meno diritti. Mettendoli fianco a fianco con i colleghi cinesi – seppure spesso operino in segmenti distinti – ha effettuato consapevolmente una riduzione al ribasso delle tutele, con l’obiettivo di aumentare la competitività e il guadagno dell’azienda. E con un alibi di ferro: gli americani, anche psicologicamente, si mostrano refrattari a ribellarsi perché gli orientali sono abituati a “lavorare tanto”, non si fermano certo alle otto ore stabilite dalla maggioranza del mondo occidentale. Ecco dunque un operaio cinese che afferma candidamente: “Avete otto giorni di pausa al mese, lavorate solo otto ore al giorno, fate una vita comoda”. Ma ecco anche il rovescio della medaglia: un americano e un cinese diventano amici per la pelle, instaurano un rapporto tenero e si chiamano fratelli. Al contrario del capitale nell’uomo c’è anche un’ipotesi di integrazione e contatto con l’altro.

Nel frattempo con l’arrivo di Fuyao l’erosione dei diritti acquisiti si applica a tutto: alla sicurezza, perché vediamo lavoratori muoversi tra frammenti di vetro senza guanti. Al sindacato, perché il presidente Cao non ne vuole sentir parlare: “Avrebbe effetti gravi sulla produzione. Se qui dentro entra un sindacato io chiudo”. Inevitabile allora che, nel referendum sulla presenza in azienda dell’Uaw (United Automobile Workers), lo storico sindacato dell’auto americano, il no vinca nettamente. D’altronde il ricatto è evidente: accettare condizioni peggiori o ritrovarsi senza lavoro. Gli americani non hanno scelta. Qui sta la sfumatura perduta del titolo originale, Una fabbrica americana. Ma la Fuyao Glass America è ancora americana? Sì e no. Da una parte si trova sul territorio statunitense, quindi dovrebbe rispondere alle regole di quel Paese, dall’altra la “cinesizzazione” ha imposto il passo del gambero sulla dignità del lavoro.

American Factory ha iniziato la sua corsa al Sundance Film Festival, la mecca del cinema indipendente, poi il film è cresciuto, si è diffuso fino ad arrivare sul palco dell’Academy. Nel suo discorso di ringraziamento Julia Reichert con la statuetta in mano ha detto: “Chi lavora ha sempre più difficoltà nei nostri tempi, pensiamo che le cose andranno meglio quando i lavoratori di tutto il mondo si uniranno”. Tanto che il New York Post ha fatto il titolo Karl Marx gets shoutout. Da parte sua, Obama ha rivolto i complimenti ai registi con un tweet. In realtà American Factory non porta una ricetta. Alla domanda “dove sta andando il lavoro?” risponde con un problema aperto, con la complessità di una questione. Vediamolo tutti, dopo questo Oscar, chi si occupa di lavoro e chi di cinema: entriamo nella fabbrica di Dayton per metterci in dubbio, ripensare chi sono i lavoratori oggi e guardare in faccia le ombre del presente.

1 commento

1 Aladinpensiero

14 Febbraio 2020 - 09:05

Anche su aladinpensiero online: http://www.aladinpensiero.it/?p=104580

Lascia un commento